認定再生医療等委員会

民間病院で初めて設置

湘南鎌倉総合病院 再生医療へ新たな一歩

湘南鎌倉総合病院は認定再生医療等委員会を設置。

昨年11月25日に施行された「再生医療等の安全性の確保等に関する法律(再生医療等安全性確保法)」の規定に基づき、厚生労働省から認定されたもので、民間病院では国内初。

1月21日には、記者会見を開き、同委員会について説明するとともに、乳がんなどを含む術後陥凹、萎縮部に対する幹細胞を用いた再建など、2つの治療実施計画が同委員会で承認されたことなどを報告した。

新法に基づき厚労省が認定

↑「民間病院のスピードと柔軟性を生かした再生医療を提供したい」と山下部長

認定再生医療等委員会とは、再生医療等安全性確保法によって認定された合議制の機関。

再生医療等技術や法律の専門家など有識者で構成され、厚生労働省の認定を受けたものをいう。

同法の施行により、臨床研究や自由診療で再生医療等を提供するには同委員会の審査を経ることが義務化された。

2013年4月に「再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律」(再生医療推進法)が成立。

同年11月には、臨床研究や自由診療の安全確保などを目的とした再生医療等安全性確保法や、再生医療等製品の製造・販売などの承認・許可制度を新たに設けた改正薬事法が成立。

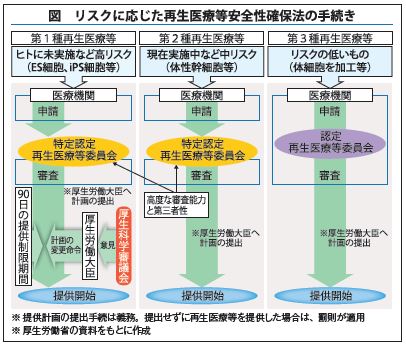

再生医療等安全性確保法では、新たに再生医療等をリスクに応じて

「第1種再生医療等」

「第2種再生医療等」

「第3種再生医療等」に分類。

再生医療を提供するには、認定再生医療等委員会や、高度な審査能力、第三者性を有する特定認定再生医療等委員会に申請し、審査を受けるなど、必要な手続きをふまなければならない。

今年11月25日から厚労相に再生医療の提供計画の提出が義務付けられており、提出せずに再生医療を提供した場合は、罰則が適用される。

湘南鎌倉病院は、従前からヒト幹細胞などを用いた再生医療を臨床研究として実施していたことから、新法に対応するため早くから委員会の立ち上げに着手。

昨年12月19日付で第3種を審査する認定再生医療等委員会として、厚労省から認定された。

自己の幹細胞を利用 乳房再建治療開始へ

1月21日に記者会見を開催、塩野院長や山下部長らが出席した。

山下部長が手がける2つの治療

「脂肪吸引法を用いた自己脂肪組織由来間葉(かんよう)系前駆細胞移植による治療」

「多血小板血漿(けっしょう)(PRP)を用いた治療」

の実施計画が、同委員会の審査を通過、窓口の関東信越厚生局に提出し、受理待ちであることを明かした。

続いて、乳房再建の臨床研究の内容と、その結果を説明。

実施した研究は、患者さん本人の幹細胞を用い、乳がん術後の乳房を再建するというもの。

患者さんの腹部または大腿部から脂肪を吸引し、その半分は分離装置を使って幹細胞を抽出。

残り半分の脂肪は洗浄し、抽出した幹細胞と脂肪を混ぜ合わせ、患部に注入する。

研究期間は13年10月から14年12月。

患者さん5人に実施した結果、重篤なケースはなく、3D画像撮影、超音波診断装置、写真による乳房変化の比較などから、安全性や有効性を確認したと解説。

満足度調査でも全員から「治療を受けて良かった」との回答が得られたと報告した。

多血小板血漿(PRP)についても説明。

口腔外科で骨再生治療に使用されはじめ、最近では、さまざまな分野で研究が活発になり、難治性潰瘍や疼痛対策、さらに美容領域での使用も報告されていることを示した。

最後に山下部長は「1、2種よりも3種は治療に直結します。これを機に、患者さんにとって再生医療をより身近なものにしたい」と意欲的だ。

もっと詳しい内容や記事の続きは【徳洲新聞ニュースダイジェスト】からご覧ください。