徳洲新聞2025年(令和7年)8/18月曜日 NO.1505より

詳細は「徳洲新聞ニュースダイジェスト」をご覧ください。

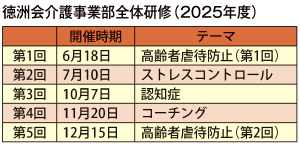

徳洲会介護事業部は今年度から全事業部門の職員が参加するオンラインの全体研修を開始した。従来は部門別に開催していたが、どの部門も共通で身に付けるべきスキルは合同開催が効率的で望ましいと判断した。今年度5回の研修を計画し、約320事業所・900人超の職員が対象。すでに6月に第1回、7月に第2回を開き、高齢者虐待防止やストレスコントロールなどをテーマに研鑽を積んだ。

第1回全体研修で高齢者虐待について講義する内嶋弁護士

徳洲会介護事業部は事業内容ごとに部門化されており、サービス部門として現在、老健(介護老人保健施設)、特養(特別養護老人ホーム)、グループホーム、高齢者住宅(サ高住=サービス付き高齢者向け住宅)、高齢者住宅(特定施設)、通所リハビリテーション、通所介護、居宅介護支援、地域包括支援センター、介護医療院、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、訪問看護ステーション、訪問介護、訪問リハビリの計14部門がある。

介護事業部部長の櫻井健一・特養かまくら愛の郷(神奈川県)施設長は「ご利用者の生活を支えるために、支援を行うなかで大切にしたい考え方や姿勢を、部門・職種を越えて共有し、実践につなげていくことを目的に、全体研修を実施しています」と説明する。

全体研修の企画・運営を担っているのは、居宅介護支援部門長の永島由里子・湘南藤沢徳洲会介護センター(同)管理者。「これまでは部門ごとに研修を企画して取り組んできましたが、体制面で規模の小さな部門は研修の継続が容易ではありませんでした。そこで、法定研修をはじめ全職員が学ぶべき内容に関しては合同で開催することにより、研修の受け漏れをなくすと同時に、介護事業部全体の知識・技術の底上げにつながればと考えています」(永島管理者)。

また、各職員が、個々の現場に応じて考え行動できる力と、自ら学び続ける姿勢を育み、専門性と職業倫理を大切にした人材の成長を支えていく方針だ。

法定研修は、各事業所に実施が義務付けられている研修で、高齢者虐待防止や認知症、プライバシー保護、倫理・法令順守、感染症、災害対応などがある。介護保険サービスを提供する全事業所に義務化されている研修と、サービスの種類別に義務化されている研修がある。

徳洲会介護事業部が策定した年間計画では、今年度計5回の全体研修を企画。第1、2回はすでに開催しており、6月18日に、みなと横浜法律事務所の内嶋順一弁護士を講師に招き、高齢者虐待防止(第1回)をテーマに実施。第2回は7月10日に鳥取大学大学院医学研究科の竹田伸也教授に講師を依頼し、ストレスコントロールをテーマに実施した。10月以降に第3回「認知症」、第4回「コーチング」、第5回「高齢者虐待防止(第2回)」をテーマにそれぞれ予定している。

第1回の高齢者虐待防止に関する研修では、主に家庭内で発生する擁護者による虐待について内嶋弁護士が講義。「虐待を発見した場合は自治体へ通報する義務が高齢者虐待防止法によって定められています。虐待かどうかの判断の責任は皆さんにありません。判断を行うのは行政ですので、疑わしきは通報するというスタンスで、悩まず迅速な通報が肝要です。現場の情報は重要ですので、組織を挙げて取り組んでいただきたいと思います」と呼びかけ、身体的虐待、心理的虐待、経済的虐待、性的虐待といった虐待の類型などを解説した。

終了後、介護事業部のコンプライアンス管理を担当する緑川律子・徳洲会看護部門地域部部長は「どの事業所でも直面する可能性がありますので、本日は充実した良い時間を過ごすことができたと思います。これからも研鑽を重ね、職員の意識向上や情報共有を図り、より適切な介護サービスの提供に努めていければと考えています」と総括。

介護事業部の教育部門を担当する重田盟子・徳洲会看護部門地域部部長補佐は「多職種が受講し知識を共有できて良かったと思います。目の前にある問題だけでなく背後関係を把握するには各専門職との連携が大事であると強く感じました」と振り返った。

メンタルヘルスの観点からストレスコントロールをテーマにした第2回研修会では、介護事業部の担当専務理事である末吉敦・宇治徳洲会病院(京都府)院長、同顧問の塩崎忠一・宇治病院事務局長が出席。末吉院長が職員の配置など事業所運営についてアドバイスを送る場面も見られた。

- 前立腺がんの診断精度向上・検査時間短縮 MRIフュージョン生検にAI活用 南部徳洲会病院が西日本で初導入

- 金澤・武蔵野病院CE 消化器内視鏡技師の資格取得

- WEB医療講演スケジュール Facebookで公開中!

- 病気のはなし195 6週連続で感染増 2025年夏の新型コロナ感染症

- 目指せ!ナイチンゲール 第52回

徳洲新聞2025年(令和7年)8/18月曜日 NO.1505より

詳細は「徳洲新聞ニュースダイジェスト」をご覧ください。