徳洲新聞2025年(令和7年)7/21月曜日 NO.1501より

詳細は「徳洲新聞ニュースダイジェスト」をご覧ください。

榛原総合病院(静岡県)は病院全体で身体拘束ゼロに向けた取り組みを行い、効果を上げている。「安全のため」の身体拘束は、本当に患者さんのためになるのか――。医療現場に根づく“当たり前”を見直し、患者さんの尊厳を守ることを目的に、同院では2023年に「身体拘束プロジェクト」が本格始動。組織を横断した多職種の協働と、職員一人ひとりの意識改革を促す取り組みが結果につながった。

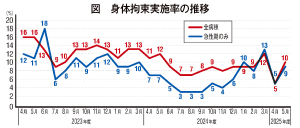

榛原病院で「身体拘束ゼロプロジェクト」が発足したのは23年。それ以前から、「身体拘束率10%以下」を数値目標に掲げていたが、なかなか達成には至らなかった。現場では、患者さんの安全確保という名目の下、「やむを得ない」という意識が強く、拘束を回避する手立てを深く検討する風土が育っていなかった。

この時はDST(認知症ケアサポートチーム)委員会、倫理接遇委員会、医療安全を担うセーフティ委員会が、それぞれ身体拘束に関する取り組みを行っていたが、活動は分断され、病院全体としての効果は限定的だった。そこで23年に、八木千乃・看護部長のリーダーシップの下、看護主任・副主任が中心となり、委員会を横断した新たなプロジェクトチームが立ち上がった。

(右から)八木・看護部長、池田・看護主任、長野・看護主任、杉山・看護主任

多職種による身体拘束最小化チームが回診

患者さんへ対応の注意点などをポスター掲示

発足1年目の活動で重視したのは、職員の「意識改革」だ。全職員が実際に身体拘束を体験する研修を実施したところ、事前のアンケートでは「拘束を減らすのは難しい」と答えた職員が多数を占めていたが、体験後は「できる限り減らしたい」という回答が増えた。

同時に、身体拘束に関する基礎知識を体系的に学ぶためのEラーニングも導入し、身体拘束の三原則(切迫性・非代替性・一時性)や、その適応基準などを学んだ。杉山理恵・看護主任は「知識と体験を通じて、職員の意識に変化はありましたが、拘束率は一時的に減少したものの、現場の行動には十分に反映されず、次第に再上昇していきました。行動に落とし込むための仕組みが必要でした」と振り返る。

24年に着手したのは現場での可視化。各病棟で実際に使用している身体拘束具の種類や目的、日数を一覧にまとめ、掲示することで、職員が「今、自分の病棟がどれだけ拘束しているか」を日々確認できるようにした。「数字を目で見て意識することで、自然と減らす工夫を考えるようになった」という声もあった。

加えて、多職種による「身体拘束最小化チーム」が発足。医師、看護師、薬剤師、リハビリテーションスタッフらがチームを組み、2カ月に1回のラウンドで長期拘束患者さんの状況を検討した。池田七奈子・看護主任は「拘束が解除できない理由を、複数の視点から見直すことができました。医療だけではなく、生活面や心理面の支援が必要な場合もありました」と手応えを語る。

他病棟での取り組みも積極的に共有。たとえば、「点滴チューブを触らせないようにするために、スポンジを握ってもらい代替する」など方法を水平展開した。

また、徳洲会グループのQI大会で優勝した札幌南徳洲会病院の取り組みも参考にした。「笑顔で接する」、「敬語を使う」、「相手と目を合わせる」といった患者さん対応の基本動作10項目(カンフォータブルケア)を病棟内に掲示。杉山・看護主任は「やることは本当に“当たり前のこと”ですが、意識してやると患者さんの反応が全然違います」と強調、実際に「怒りっぽかった患者さんが、落ち着くようになった」という報告も増えた。

24年に実施したアンケートでは、全職員の90%以上が「身体拘束に対する意識が変わった」と回答。数値で見ても、拘束率が目に見えて下がっていった。

25年4月の診療報酬改定を受け、身体拘束の取り組みは、認知症ケアのなかに統合することになった。プロジェクトはDST委員会が主導し、長野清美・看護主任(認知症看護認定看護師)が中心となり継続している。

一方、現在も課題として残るのが、病棟ごとの拘束率のばらつきだ。とくに療養病棟では改善が進みにくく、個別の課題に向き合う必要がある。「現場の声を聞かないと、なぜ拘束が行われているのか本質がわかりません。病棟の看護師長と一緒に考えながら進めていきたいです」と長野・看護主任は力を込める。

最近では、「今月は笑顔を意識する」、「来月は傾聴を徹底する」などテーマごとの実践を病院全体で進めている。この取り組みは、患者さんに対するケアの質を高めるだけでなく、スタッフ同士のコミュニケーションにも良い影響を与えている。「笑顔で接するだけで、患者さんが穏やかになって、私たちも気持ちが楽になります。こういうケアが病院全体でできたら、本当にいいと思います」と八木・看護部長は推奨している。

身体拘束をゼロにすることは、単なる目標ではなく、患者さんの尊厳を守るという医療の原点に立ち返る行為でもある。スタッフの意識、行動、そして組織の風土――そのすべてを少しずつ、しかし確実に変えていくことが重要だ。

- 徳洲会広報部会 第1回「徳洲会広報AWARD」発表 グループ全体のブランディング向上へ寄与

- 野崎病院 初の大規模災害訓練 行政や医師会などと病院前救護所

- 近藤・仙台病院副院長 中国・国際学会で招聘講演 肝がんの集学的治療を強調

- WEB医療講演スケジュール Facebookで公開中!

- 目指せ!ナイチンゲール 第50回

徳洲新聞2025年(令和7年)7/21月曜日 NO.1501より

詳細は「徳洲新聞ニュースダイジェスト」をご覧ください。